先日の夕食中のこと。ご飯を食べていたら、妻がふと気付いたように言いました。

ねぇ、Windows11って何?

マイクロソフトの新しいOSだよ

そんなこと知ってるわよ!

Windows10が最後のOSじゃなかったの?って言ってるの!

マイクロソフトってうそつきじゃん!!

私に言われても。。

たしかに……そんな話、聞いた覚えがあるような。私はあまり気にしていなかったのですが、妻は「Windows10が最後のOSになる」ことを信じていたようで、怒りを私にぶつけてきたのです。私は、そのことがきっかけで気になったので、調べてみることにしました。

この話の起源になっているのは、どうやらWindows10リリース年の2015年に、マイクロソフトの一社員であるジェリー・ニクソン氏(デベロッパー・エバンジェリスト:開発者向け伝道師)が、あるイベントで「Windows 10がWindowsの最後のバージョンになる」と話してしまったことがきっかけのようです。そのイベントの話を聞いたジャーナリストが記事を書いて、その記事を読んだ人たちが「これで終わりなんだ!」と広めていった結果、多くの人が「Windows10が最後のWindowsになるから買い替えはもう不要」と信じてしまったようです。

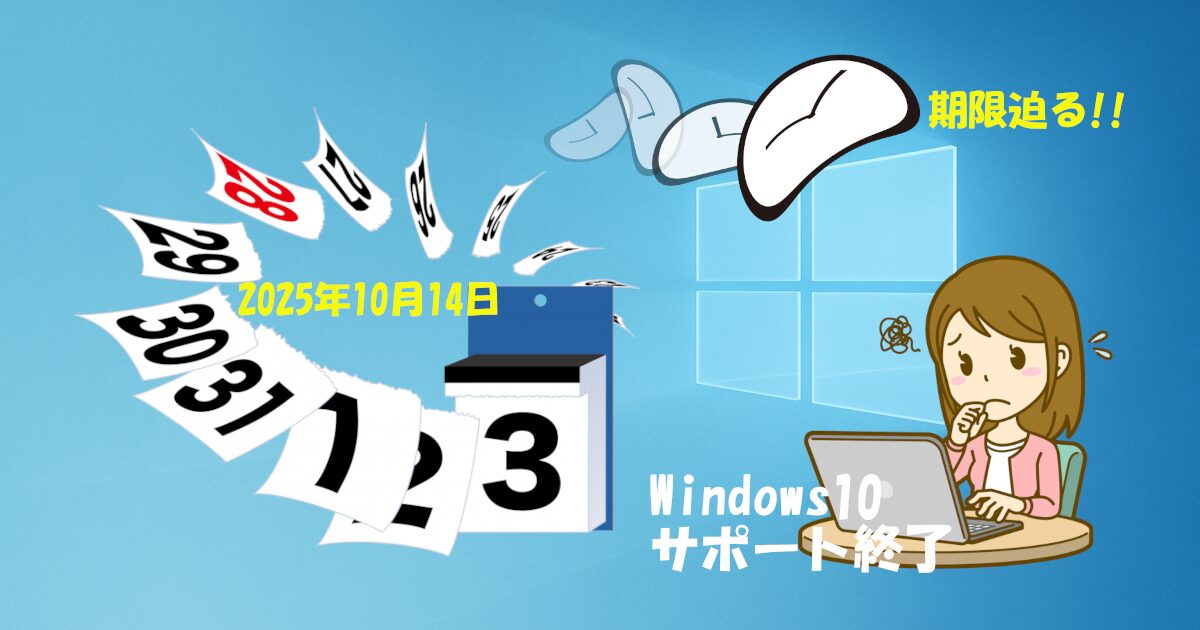

でも実際には、Windows10のサポート終了日はずっと前から公式に発表されていたようで、その日が、2025年10月14日です。ホームページはいつでも更新できるので、いつアップされたかの確認出来ませんが、かなり前からアップされていたようで、今でも公式サイトにきちんと書かれています。

つまり、「マイクロソフトが嘘をついた」というよりも、イベントなどでの個人のサービス的な発言が、文脈を離れて一人歩きしてしまった結果だと考えられます。

とはいえ、2025年10月14日にWindows10のサポートが終了することに変更はありません。期日が近づくにつれて、「新しいパソコンを買うべき?」「アップグレードしたほうがいいの?」「何もしなくても大丈夫なの?」といった悩みを抱える人が、どんどん増えているはずです。

私もそうですが、多くの人のパソコンは、まだまだ十分に使える性能を持っているにもかかわらず、Windows 11の要件チェックに引っかかってアップグレードできないのが現状です。2017年以前に発売されたパソコンが概ね要件外になってしまいます。でも、まだ使えるからこそ、「すぐに買い替えよう」とは思えませんよね。できれば出費も抑えたいところ。できることなら、このままWindows 10を使い続けたいと思うのが本音ではないでしょうか。

そこでこの記事では、

- なぜWindows11に移行できないのか?

- そもそもサポートが切れた状態で使い続けるとどんな問題が起きるのか?

- サポート終了後もWindows10を使い続ける方法はあるの?

といったよくある疑問について、調べたことをわかりやすく解説していきます。

この記事は、パソコンがちょっと苦手(私もそうですが(-_-;))、という方にこそ読んでもらいたくて、わかりやすい言葉を選んでみました。気楽に読み進めていただけるとうれしいです。

まずは王道から。Windows11を入れてみよう!

まず思いつくのは、素直にWindows11にアップグレードする方法です。マイクロソフトもこれを推奨していますし、無料ですし、問題無くできるなら一番安心ですよね。

ただし、Windows11をインストールするには、かなり厳しめのシステム要件があります。

- CPU:1 ギガヘルツ (GHz) 以上で 2 コア以上の64 ビット互換プロセッサまたは System on a Chip (SoC)。

- RAM:4GB以上

- ストレージ:64GB以上の空き容量

- TPM 2.0:セキュリティチップの搭載が必要

- UEFI&セキュアブート対応:従来のBIOSでは不可

PC正常性チェックツール(Microsoft公式)で確認することができます。

この要件をすべて満たしていれば、無料でアップグレードできます。ただし、2017年以前に発売されたパソコンは、概ねアップグレードの対象外となるでしょう。

次のセクションでは、なぜWindows11にアップデートできないのか? CPUの要件やTPM 2.0、UEFI&セキュアブートについても詳しく解説します。

なぜ?!まだ使えるパソコンにインストールできない?

「メモリもたっぷりあるし、CPUの性能もまだまだ十分。なのに、なぜかWindows 11がインストールできない…」そんな疑問を感じたことがある方も多いのではないでしょうか。実はこの問題、パソコンの性能そのものよりも、「安全に使えるかどうか」という条件を重視したことが大きく関係しているのです。

パソコンの処理速度を表す目安のひとつに、「クロック周波数(GHz)」があります。これは、1秒間にどれくらいの命令を処理できるかを示す数値で、ざっくり言うと、数字が大きいほど処理が速いとされています。

ところが、Windows 11へのアップグレードは、この数字の大きさだけでは不十分で、新しいCPUの仕組み(アーキテクチャ)や、セキュリティに関する機能が備わっていなければならない、という条件が加わっているのです。

たとえば、IntelのCore i7-6700というCPUは、動作周波数が4.0GHzと高く、一見とても速そうに思えます。しかし、これは第6世代のCPUと古くセキュリティに関する条件が満たされていないため、Windows 11には対応していません。一方、周波数だけみると、Core i3-8100という少し性能が低いCPU(3.6GHz)でも、第8世代であり新しく、セキュリティに関する条件が満たされているため、Windows 11には対応しています。

この違いは、単なる処理の速さではなく、第8世代以降のCPUにセキュリティ機能(例:Mode-based Execution Control※など)が標準で搭載されている、という違いがあるのです。

※Mode-based Execution Control:CPU内部で命令の実行をより安全かつ効率的に制御し、不正な動作や攻撃を防ぐための最新のセキュリティ機能

Microsoftは、過去に、OSの脆弱性によるウイルス感染や詐欺被害が多く発生していたことを踏まえ、Windows 11を「もっとも安全なWindows」にするという方針を重要視しました。そのため、OSだけでなく、パソコン本体のしくみ(ハードウェア)も、より安全なものが必要になったというわけです。

特に、次の2つの条件を満たしていないパソコンでは、いくらCPUが高性能であっても、Windows 11をインストールすることができません:

- TPM 2.0:安全性を高めるためのセキュリティチップ。

- セキュアブート対応のUEFI:パソコンの起動時に安全性を確保するための仕組み。

これらの機能が備わっていないと、「性能が高いのに、Windows 11に対応していない」という状況になってしまうのです。

TPM 2.0(セキュリティチップ)が搭載されているか?

TPM 2.0(セキュリティチップ)とは、パソコンの中に組み込まれている 「セキュリティ専用の小さなチップ」 です。このチップには、パスワードや暗号化キーなどの大切な情報が保存され、データを守ったり、サインイン時の安全性を高めたりする役割があります。

2020年以降に発売されたパソコンの多くにはほとんど搭載されていますが、少し古いモデルや自作パソコン、企業向けの業務用パソコンなどでは搭載されていない場合もたくさんあります。また、実際には搭載されていたとしても、パソコンの設定(BIOS/UEFI)で「無効」になっていることもあるようです。以下の方法で確認することができます。

TPM 2.0 がパソコンに搭載されているかを調べる方法

- キーボードで Windowsキー+Rキー を同時に押します

- 「ファイル名を指定して実行」という画面が出たら、

tpm.mscと入力して「OK」をクリック - 「TPMの管理」という画面が開きます

- 「互換性のあるTPMが見つかりません」 と表示されなければ、搭載されています

- 表示された場合は、BIOS(UEFI)設定で無効になっている可能性があります

TPMが無効になっているかを確認する方法(BIOS設定)

- パソコンを再起動(または電源を入れる)

- メーカーごとのキー(F2、Delete、F10、F12、ESC など)を連打してBIOS画面に入ります

- 「TPM」や「セキュリティチップ」といった項目を探します

- 表記例:TPM Device、Security Chip、fTPM(AMD)、PTT(Intel) - 見つかったら、Enabled(有効) を選び、Save & Exit(保存して終了) で再起動します

もし、上記方法でTPMの項目が見当たらない場合は、TPMの設定が セキュアブート とセットになっていることもあるので、次に紹介する「セキュアブート」の設定とあわせて確認してみましょう。

ただし、特に古いPCや一部の自作PCなど、パソコンによっては、TPM自体が物理的に搭載されていない ケースもあります。別の方法でパソコンを使い続けることをお勧めします。

UEFI&セキュアブートに対応しているか?

パソコンの電源を入れて最初に動く、“心臓部分”のような役割を持つのが「UEFI(ユーフィーアイ)」と呼ばれる仕組みです。これは、パソコンの起動を管理するシステムで、古い「BIOS」に代わって新しく導入されたものです。「セキュアブート」を有効にすると、パソコン起動時に不審なソフトウェアの実行をブロックしてくれるため、「変なソフトやウイルスが勝手に動き出す」ことを防いでくれる、安全装置のようなものです。

Windows11を使うには、このUEFIとセキュアブートが有効になっていることが必須条件です。しかし、古いパソコンや、初期設定のままの機種では「まだBIOSのまま」だったり、「セキュアブートがオフ」になっていたりすると、Windows11にアップグレードする際にエラーになることがあります。

TUEFI&セキュアブートに対応しているかどうかを確認する方法は、

- キーボードで「Windowsキー」+「Rキー」

- 「ファイル名を指定して実行」という画面が出るので、

msinfo32と入力して「OK」をクリック - 右側の一覧の中ほどにある「セキュアブートの状態」 という項目を探します。「有効」であればセキュアブートが「オン」になっています。無効であればセキュアブートが「オフ」です

「無効」と表示された場合、PCのUEFI設定(BIOS設定)に入ってセキュアブートをオンにする必要があります。ただし、安易に変更すると起動しなくなるリスクもあるため、自信がない場合は行わないでください。知識を十分に持つまでは、別の方法でパソコンを使い続けることをお勧めします。

なぜそんな厳しい条件に?

マイクロソフトの狙いはただ一つ――セキュリティの強化です。

近年は、ネット犯罪やウイルスの巧妙化が進んでいます。

そこでマイクロソフトは、「これからは、安全なパソコン環境を“標準”にしよう」と決めたようです。

その結果、「鍵のかかる家(=TPM)」「玄関に誰でも入れない仕組み(=セキュアブート)」を必須条件にした、というわけです。

何もしないでそのまま使うという選択肢はあるのか?

もちろん、そのまま使い続けることは可能です。ただし、次のようなリスクがあることは忘れてはなりません。

- セキュリティ更新が受けられなくなり、最新の危険に対応できなくなる可能性がある。

- ウイルスや悪意あるソフトに感染しやすくなります。

- 新しいソフトや周辺機器が使えなくなる場合があります。

- 問題が起きても公式サポートが受けられません。

- 会社での使用はルール違反(コンプライアンス違反)になることがあります。

- 新しい機能が使えないため、一部インターネットサービスが使いにくくなることがあります。

- 同様に、パソコンの動作が不安定になることもあります。

特に「ウイルスや悪意のあるソフトに感染しやすくなる」ことが一番の問題ですが、感染経路は以下が代表的です。

- ルーターやモデムの設定に穴がある

- メールの添付ファイルやリンクからの感染

- 怪しいウェブサイトの閲覧

- USBメモリや外付け機器からの感染

このうちルーターやモデムの設定はWindowsアップデートで防ぐことが難しいですが、それ以外はユーザーの操作によって起きる感染です。従って、Windowsアップデートをしなくても十分注意すれば防げるという考え方も無くはないです。

ただし、もしメールやインターネットを使っているのであれば、誤ってクリックしてしまう可能性を完全に防ぐのはほぼ不可能ともいえます。たとえば、2020年には、ニュースサイトのような「見た目は普通のサイト」でしたが、ページに仕込まれた悪意あるコードが勝手に実行され、パソコンがウイルスに感染する事件が実際に起きました。原因は、Internet Explorerの不具合でした。Windows Updateは、このような「見つかった危険な不具合」について、マイクロソフトの技術者が修正して無料で配布してくれているのです。

また、多くのセキュリティソフトの最新は、Windows Updateが適用されていることを前提に作られています。つまり、アップデートが止まってしまうと、セキュリティソフトだけで、ウイルスや悪意のあるソフトからの感染を完全に守ることは難しくなります。「Windowsアップデートをしないままセキュリティソフトだけに頼るのは危険」と言えるでしょう。

2025/11/19 追記

Windows Update ですが、セキュリティ(ウイルス対策)に関する更新は当面の間、継続されるようです。これは Windows 7 や 8 のときも同様でした。また、11/12 に配信された更新は、ESU(拡張セキュリティ更新プログラム)登録に関する不具合を修正するためのものだったようです。

無理やりWindows11にアップグレードして大丈夫?

Windows11には、正式対応していないパソコンでもツールを使ったり、レジストリを書き換えたりすることで無理やりインストールすることができるようです。ネット上に多く出回っており、手順もシンプルで「これならできそうだ」と感じる方も多いと思います。実際、私も最初はそう思い、試そうとしていました。

しかし、そもそもなぜ自分のパソコンがWindows11に対応していないのかを冷静に考えると、将来的に使えなくなる可能性が高いことが分かります。先ほども述べたように、Windows11には、「パソコンの性能や仕組み」に関する厳しい条件(システム要件)を加えました。

- CPUがIntel第8世代以降(またはAMD Ryzen 2000以降)

- TPM2.0(セキュリティチップ)対応

- UEFIとセキュアブートの有効化

これらの条件は、すべて満たしていないとWindows11への正規のアップグレードができません。ということは、アップグレード後のWindows11のアップデートは、このシステム要件を前提として設計・提供されることになります。そのため、要件を満たしていない状態でWindows11の無理にアップグレードを行うと

- アップデートが正常に受け取れない可能性がある

- セキュリティ機能が正しく動作しない場合がある

- 一部の機能やアプリケーションが不安定になることがある

- サポート外とみなされ、重大な不具合があっても対処されない

とりあえず使えるようにするだけであれば、無理やりWindows11にアップグレードするのも一つの選択肢かもしれません。しかし、長期的に使うつもりならば、そのリスクは決して小さくありません。ある日突然パソコンが動かなくなったり、アップデートができなくなったりする可能性があるからです。

また、一度Windows11にアップグレードしたあと、元のWindows10に戻すことは可能ですが、場合によっては大変な作業になってしまう、という点も見落としてはいけません。

マイクロソフトが認めていない方法でWindows11にアップグレードするのは簡単です。それでも、長く安心して使いたいなら――目先の手軽さに流されず、あえて「やらない勇気」を持つことの方が安心と私は考えています。

Windows11搭載のPCに買い替える?

最近では、インテル Celeron N4020(Gemini Lake Refresh)1.1GHz/2コアや、インテル プロセッサー N150 4コアといった、Windows11の公式システム要件を満たしていないはずのパソコンが、メーカーから正式に「Windows11搭載モデル」として販売されています。メーカーが動作検証や調整を行い、保証しているため問題ないとは言えますが、本当に長期間問題なく使い続けられるのかは、やはり気になるところです。

もしパソコンを新たに購入するのであれば、Microsoftが正式に認めているCPUを搭載したモデル、例えば第12世代インテル Core i5 1240P(Alder Lake)12コアのような製品を選ぶのが安心でしょう。こうしたモデルは、Windows11の要件を満たし、今後のアップデートにも安定して対応できることが期待されます。

しかし、私個人の考えとしては、このような状況では無理に急いで買い替えるよりも、ギリギリまで様子を見てから判断するのが賢明だと思っています。幸いにもWindows10のサポート期間が1年延長されたこともあり、まだしばらくはWindows10を安心して使い続けるという選択肢もあるようです。焦らず、自分にとって最適なタイミングで買い替えを検討することをおすすめします。

本題です!実はWindows10は2026年10月まで無料で延長できます

Windows10のサポート終了が近づいていると感じている方も多いと思いますが、実はサポート期間は2025年10月からさらに1年延長され、2026年10月まで利用可能となりました。これにより、急いでWindows11にアップグレードする必要が無くなりました。まだしばらくは安全にWindows10を使い続けるようです。

この延長は主に企業向けの有償サポートですが、個人ユーザーも利用することができます。特別な条件が設けられており、以下の3つの方法でWindows 10のアップデートを受けられるようになります。

【方法A】無料のWindowsバックアップで延命

1つ目の特別な条件は、Microsoftアカウントでサインインし、「Windows バックアップ機能(クラウド連携)」を使用しているユーザーです。

※Windowsバックアップについての簡単な解説は、以下のサイトが参考になるかと思います。

✅延長対象になる条件(明記された公式条件)

- Windows 10 Home または Pro を使用している

- Microsoft アカウントでPCにログインしている

- 以下のバックアップ機能が有効になっている

- OneDriveを使ったフォルダーのバックアップ(ドキュメント・画像・デスクトップなど)

- アプリ、設定、パスワードなどのバックアップがオンになっている

📌設定手順(手動で確認できます)

- 「設定」→「アカウント」→「Windows バックアップ」を開く

- 「OneDriveフォルダーのバックアップ」で、「ドキュメント」「画像」「デスクトップ」をオンに

- 「バックアップ設定」セクションで、「アプリと設定のバックアップ」もオンにする

この設定が有効になっていれば、2025年10月のサポート終了後も2026年10月まで、セキュリティアップデートが継続して自動配信されることがMicrosoftにより保証されています。

※Windows バックアップのユーザー登録方法はこちらでも紹介されていますので、参考にしてください。

【方法B】Microsoft Rewardsのポイントを使う

Microsoft Rewardsは、Microsoftの公式ポイントプログラムで、検索やゲームプレイ、アンケート回答などでポイントを貯められます。ポイントは以下のような使い道があります。

- Microsoft Storeで販売されているセキュリティソフトや有料アプリの購入

- XboxやWindowsのギフトカードと交換

- Microsoft 365のサブスクリプション割引や延長に使える場合もある

具体的な始め方は:

- MicrosoftアカウントでMicrosoft Rewardsのページにアクセス。

- 無料で参加登録し、毎日提供されるクイズや検索タスクをこなしてポイントを獲得。

- 貯まったポイントをストアの購入に使うことで、Windowsのセキュリティ対策などに役立てる。

この方法は手間がかかりますが、無料でWindows関連のサポートやサービス費用を間接的に抑える手段としておすすめです。

【方法C】有償の拡張セキュリティ(ESU)を契約する

Windows10の延長サポートには「拡張セキュリティアップデート(ESU)プログラム」があります。これは、サポート終了後も重要なセキュリティパッチを受け取れる有償サービスで、主に法人向けです。

個人利用では直接契約が難しいですが、以下の方法で利用が可能になる場合があります。

- 法人契約がある会社の法人パソコンとして利用する場合

- 一部のITサービス提供会社が個人向けに代理購入やサポート提供するケース

具体的には:

- Microsoftの正規代理店やITベンダーに問い合わせる

- ESUプログラムの適用対象か、契約可能か確認

- 契約後、Microsoft Updateを通じてセキュリティパッチを受け取る

価格は1年ごとに契約更新が必要で、年々高くなる傾向があります。費用対効果を考えて検討してください。

これらの方法を駆使すれば、Windows10を安全に延長利用しつつ、無理に急いでWindows11に移行するリスクを避けられます。ご自身の利用環境や予算に合わせて活用してください。

私の結論:【方法A】無料のWindowsバックアップで延命

結局のところ、無償でWindows10のサポートを2026年10月まで延ばせるこの方法を活用するのが、今のタイミングでは最も現実的だと私は考えています。Microsoftアカウントでサインインし、Windowsバックアップを有効にしておくだけ──それだけで、1年分のセキュリティアップデートを受け取ることができます。

もちろん、今すぐに対応CPUを搭載したWindows11パソコンに買い替えるのも安心な選択肢です。ですが、まだ使えるパソコンをわざわざ買い替えて無理に要件外のWindows11にアップグレードするよりは、ずっと安全かつ負担が少ない方法だと感じています。

新しいPCが本当に必要になるまで待つのが今できる最善の方法と私は考えました。

コメント